東北大学歯学部での講義から

咬合器の取り扱いについて~BGN咬合器を操作しよう~

受講した学生の講義感想文から

| 学生1 | 全調節性咬合器を実際に見るのは初めてでした。実際に動かしてみると作業側顆頭が動くので驚きました。操作は見た目よりも簡単でした。 |

| 学生2 | 見たときはすごく複雑でどのように操作するのだろうと思いました。一つ一つのネジの意味が分かるに従い、顎運動のメカニズムが良く分かりました。 |

| 学生3 | 顎運動を再現するには、一つの顆頭につき5つの調節機構が必要だということが、咬合器を操作することにより良く理解できました。 |

| 学生4 | 全調節性咬合器として習ってきた咬合器には4つの調節機構しかないから、本当は全調節性咬合器ではないと聞いて信じられませんでした。しかし、実際に調節してみて、5つの調節機構が必要であることに納得しました。 |

| 学生5 | 「咬合器は平均値咬合器で十分」とか「そこまでの咬合器の必要があるか」という声があるとのことです。また私もそう思っていましたが、考えが改まりました。従来と異なり全調節性咬合器が簡便に取り扱えるのであれば、限界ある口腔内の調整に頼るのでなく、患者さん個人に合った冠や義歯を最初から提供する方が良いと思います。 |

まずは平均値咬合器として、次いで調節したい部分だけを調節する咬合器として、学生諸君に実習してもらいました。

その内容を擬似デモしてみようと思います

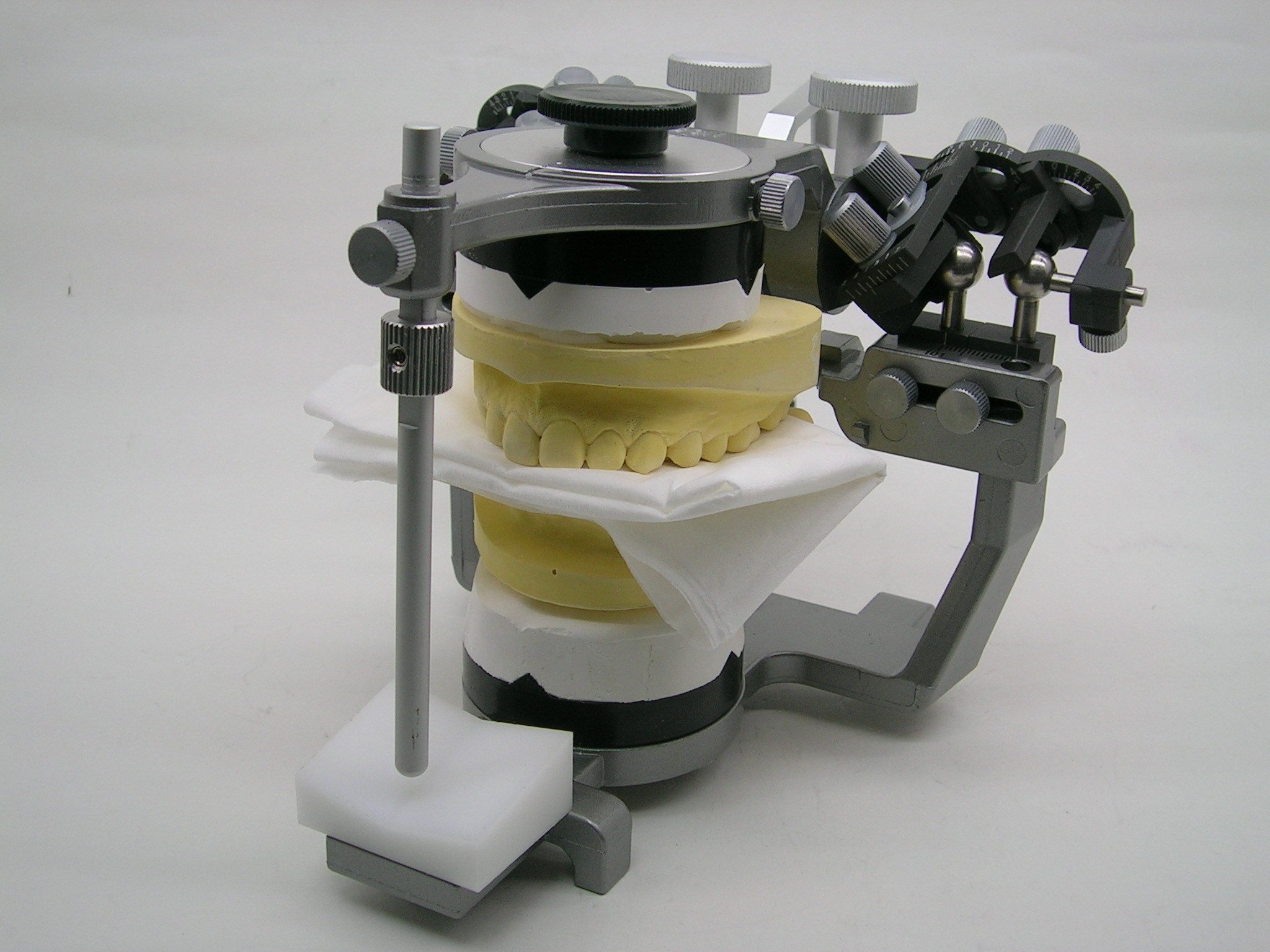

全調節性咬合器 BGN咬合器 咬合器上での模型調節法

配布された状態(模型は既に咬合器に装着されている)

Face-Bowを使用していません(それでも、全調節性咬合器として使用できます)

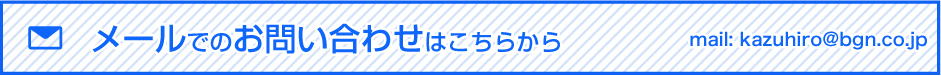

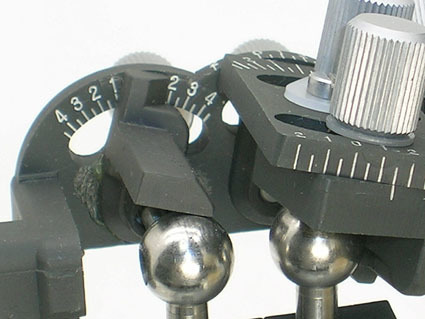

顆頭球の規定板を初期値に設定する。

次の順序で平均値に設定すること。(この順序が重要)

1.矢状顆路傾斜度( 矢状顆路傾斜度:Inclination of sagittal condylar path) 30°

2.非作業側顆頭の上下規定(上壁内側角:Mediotrusive angle of upper wall) 0°

3.非作業側顆頭の内外規定(ベネット角:Bennett angle) 15°

4.作業側顆頭の前後規定(後壁外側角:Laterotrusive angle of rear wall) 0°

5.作業側顆頭の上下規定(上壁外側角:Laterotrusive angle of upper wall) 0°

顆頭球の規定板を初期値に設定する。

これで平均値咬合器の出来上がり。

これらの規定板の意味を学んでみよう

1st Step

Top Wall のみの調節では前方運動だけが再現できる

この調節機構は最も基本で重要

1 前方運動時の調節

1) 現象 下顎を前方に運動させてみよう。→前歯部は咬合接触し、臼歯部は離開する。

2) 対策 臼歯部は離開しているから、矢状顆路傾斜度はこのままで進める。

ここで 質問1

もし臼歯部が早期接触するようであれば前方運動時の臼歯部を下方にもっていきたい

さてどうするか?

Answer

矢状顆路傾斜度を大きくする(顆頭はより下方に運動する)

2nd Step

Top Wall + Bennett板 の調節では非作業側だけが再現できる

いわゆる半調節性咬合器はこの段階

1右側方運動時の非作業側(左側)の調節

1) 現象 右側側方運動をさせると、左側第二大臼歯に非作業側接触がある。

-

右側方運動時正面観

右側方運動時正面観 -

左側第二大臼歯に非作業側接触

左側第二大臼歯に非作業側接触

ここで 質問2

第二大臼歯の早期接触をさせないためには側方運動時の臼歯部を下方にもってきたい。

さてどうするか?

Answer 2

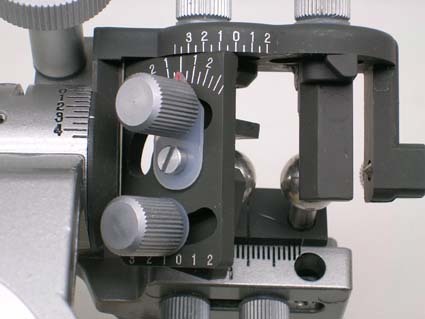

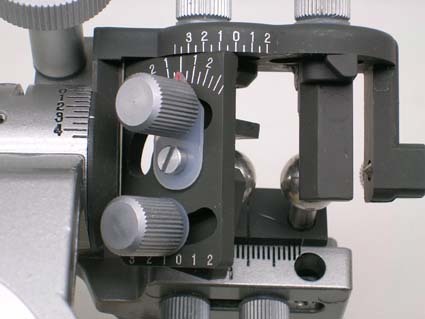

上壁内側角(Mediotrusive angle of upper wall)を大きくする

非作業側顆頭は上壁内側角を大きくするとより下方に運動する。

このとき、Top Wall の回転は前方運動時の矢状顆路傾斜度には影響を与えない。

2 右側方運動時の非作業側(左側)の調節

2) 対策 非作業側接触が消失するまで上壁内側角を大きくする。

-

非作業側が離開するまで上壁内側角を大きくする

非作業側が離開するまで上壁内側角を大きくする -

壁内側角が35°で非作業側の調和滑走ができた

壁内側角が35°で非作業側の調和滑走ができた

3 左側方運動時の非作業側(右側)の調節

1) 現象 右側第二大臼歯に非作業側接触が見られる。

-

-

上壁内側角:15°で非作業側の調和滑走できた。

上壁内側角:15°で非作業側の調和滑走できた。

2) 対策 右側第二大臼歯の非作業側接触が離開するまで上壁内側角を大きくする。

-

上壁内側角が15°のとき早期接触を解除できた。

上壁内側角が15°のとき早期接触を解除できた。 -

3rd Step いよいよ作業側の調節だ!

全調節性咬合器だけが作業側の調節を行うことができる

ここで 質問3

作業側顆頭をもっと後方に運動させたい。

さてどうするか?

Answer3

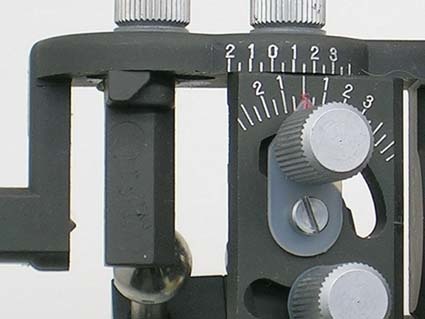

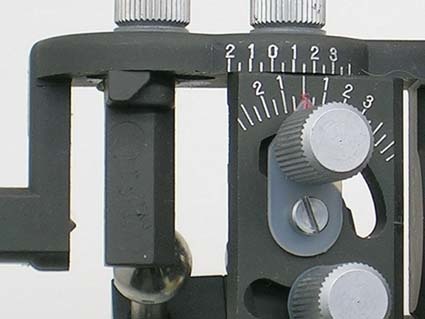

後壁外側角(Laterotrusive angle of rear wall)を後方に向ける。

作業側顆頭は後壁外側角を後方に向けると後方に運動する。

(作業側顆頭は後壁外側角を前方に向けると前方に運動する。)

4 右側方運動時の作業側(右側)調節 (つづき)

2) 対策

模型のファセットに合わせるためには、現在の右側顆頭球をもっと後方・上方に運動させなくてはいけない。

(前スライド写真をよく見てください)

調節順序としては、a)作業側顆頭球の前後調節(後壁外側角)をしてから、 b)上下調節(上壁外側角)を行う。

a)作業側顆頭の前後調節(後壁外側角)

作業時に右側顆頭を後方に後退させる。

後壁外側角を-30°にしたときに、小臼歯部の調和が得られた。

前後的には小臼歯は調和したが大臼歯部の離開はそのままである。

次に、大臼歯の咬合接触を図るために上下調節をおこなう。

ここで 質問4

作業側顆頭をもっと上方に運動させたい。

(下顎臼歯部の空隙をFitさせたい)

さてどうするか?

Answer4

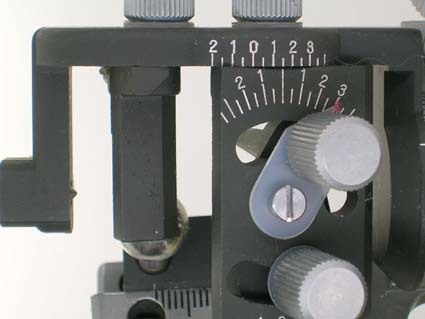

上壁外側角(Laterotrusive angle of upper wall)を上方に向ける。

作業側顆頭は上壁外側角を上方に向けると上方に運動する。

(作業側顆頭は上壁外側角を下方に向けると下方に運動する。)

4 右側方運動時の作業側(右側)調節 (つづき)

2) 対策

b)上下調節(上壁外側角)

右側方運動時の作業側臼歯部を上方に運動させるためには、上壁外側角を上方に向ける。

上壁外側角を-18°にしたとき大臼歯部の調和が得られた。

これで右側方運動時の作業側(右側)の咬合調和が達成された。

5 左側方運動時の作業側(左側)調節

1) 現象 左側方運動をさせてみると、側切歯に見られるように下顎は上顎に対して前方に行き過ぎており、第二小臼歯に見られるように咬合接触しないで離開している

対策は 右側側方運動時の作業側(右側)と同じ考え方で調節する

5 左側方運動時の作業側(左側)調節 (つづき)

2) 対策

模型のファセットに合わせるためには、現在の左側顆頭球をもっと後方・上方に運動させなくてはいけない。

(前スライド写真をよく見てください)

調節順序としては、a)作業側顆頭球の前後調節(後壁外側角)をしてから、 b)上下調節(上壁外側角)を行う。

a)作業側顆頭の前後調節(後壁外側角)

作業時に左側顆頭を後方に後退させたい。

後壁外側角を-20°にしたときに、側切歯部の調和が得られた。

前後的には小臼歯は調和したが臼歯部の離開はそのままである。

次に、臼歯の咬合接触を図るために上下調節をおこなう。

5左側方運動時の作業側(左側)調節 (つづき)

2) 対策

b)上下調節(上壁外側角)

左側方運動時の作業側臼歯部を上方に運動させるためには、上壁外側角を上方に向ける。

上壁外側角を-38°にしたとき臼歯部の調和が得られた。

これで左側方運動時の作業側(左側)の咬合調和が達成された。

4th Step

前方・側方だけではなく、後方への運動も重要

6 後方運動時の調節

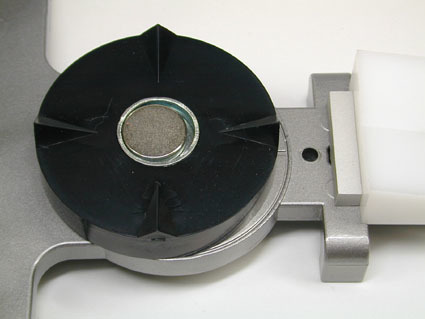

顆頭球を後方に誘導するにはRear Wallを-90°にして用いる。このとき、Bennett角を-30°にしなくてはならないので、後方運動時の調節は全ての運動の調節が終了した後でおこなう。

BGN咬合器では5mmの後方運動が可能であるが、実際には0.5~1mmで十分である。後退位調節ネジで0.5~1mm位の後退位制限をして後退量を設定する。

5th Step

運動再現だけではなく、顎位の二重規定も行ないたい

7 顎位の再設定 と 顆頭位の前後調節ネジ

顎位の再設定を行なうには後退位(前進位)調節ネジを調節して、目的とする位置を設定する。

設定された後方位または前進位でタッピングして後方時早期接触または前進時早期接触のチェックをすることができる。

左右の顆頭を任意に前後規定して、また顆頭球を任意に上下規定して、三次元的に新たな顎位を咬合器上に再設定することができる。(BGN咬合器上での顎位の二重規定)

6th Step

運動再現だけではなく、顎位の修正・調節も行ないたい

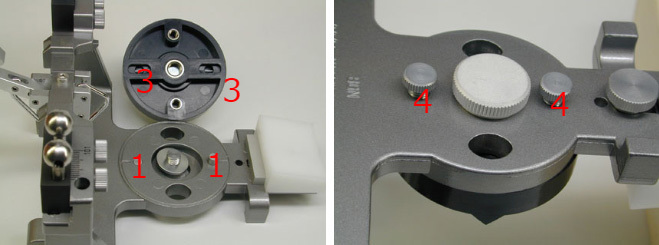

8 顎位の二重規定 と 顎位の修正

咬合器に模型を装着した後で、咬合関係を修正したいことがある。そのような場合に、石膏で固着された模型を取り外さないで、咬合器上で顎位を修正することができる。マウントプレートのストッパーを突出状態(1)から陥没状態(2)にしてマウントプレートを二次元的に自在に移動することができる。

左右の顆頭球の高径を追加調節して下顎を三次元的に自在に移動させることができる。

マウントプレート規制ネジ(4)で(1)の突出状態を加減して、プレート内面に付された溝(3)の深さにより、プレートは前後のみに移動したり、全方向に移動・回転をさせることができる。

終了です!

これでBGN咬合器を完全に使いこなすことができます。

この実習模型ならびに準備は フュージョン・デザイン・アート(所沢)の間中政人氏の尽力によるものです。

ここに深く謝意を捧げます。